本 文 约 9000 字

阅 读 需 要 30 分 钟

安史之乱中最重要的战役,莫过于天宝十五载(756)六月初八的灵宝之战。唐军主力放弃潼关主动出战,在此战中遭到灾难性失败,随后潼关和长安相继沦陷于安禄山之手,原本被朔方军和平卢军两面夹击的河北叛军也转危为安,原本一年内有可能结束的安禄山叛乱因此变成了持续七年多的“安史之乱”。但对于这次战役本身的起因和过程,却尚未有现代军事学意义上的系统性完整还原。

战前:唐军被迫出击,占绝对优势但内部不和

唐军出潼关向洛阳进军的决策基于多种原因,但后人往往单纯指责唐玄宗、杨国忠为了政治斗争不惜让哥舒翰送死。诚然,在退守潼关半年后,哥舒翰为代表的西北军头出关前与唐玄宗、杨国忠之间矛盾已经白热化,但哥舒翰却是其中咄咄逼人的一方:他先公报私仇逼唐玄宗赐死了同为军方大员的安思顺,随后其部下王思礼等筹划突袭长安“清君侧”。同在军中控制了很大部分军队的李承光则代表着保皇派,通过支持皇帝、维持现有秩序来确保自身利益。

权倾朝野的杨国忠其实是皇帝意志的化身。皇帝宠信杨国忠,是因为杨国忠在政治上和财政上都能最大限度满足皇帝的要求。皇帝需要整治敲打一些人时不方便亲自下场,杨国忠也会冲锋在前。

光看安禄山叛乱这件事。长期以来,杨国忠以反对安禄山的形象出现在朝堂,多次告安禄山的黑状,要求皇帝处死安禄山。现在安禄山反了,不是恰恰证实了杨国忠的先见之明?可是安禄山叛乱后,人们仍然把矛头纷纷指向杨国忠。人们之所以攻击杨国忠,不过是因为不敢明目张胆直接攻击皇帝,于是选择借攻击皇帝的代理人,来隐晦表达对皇帝一手布置的当前政治格局的强烈不满。既然这样,不到万不得已,皇帝是绝不能轻易丢弃杨国忠的。

面对哥舒翰内部发出的“清君侧”信号,朝廷除了同在潼关的李承光外,又招募了3000名新兵,交给李福德在长安操练。李福德来自杨国忠担任节度使的剑南,当为杨国忠嫡系。随后,朝廷又招募1万多人交给一位叫杜乾运的将领,以防备叛军的名义屯驻在灞上。哥舒翰上表朝廷,以平叛需要统一号令为由,要求灞上的杜乾运部也受自己节制,唐玄宗考虑到平叛大局最终还是答应了。但是之后哥舒翰以开军事会议的名义召唤杜乾运来潼关和自己会面,处死杜乾运,进而吞并了他的部队。这件事情的性质极度恶劣,可以说是明目张胆地无视朝廷权威。但潼关唐军除了西北边军还有众多的中央军,由李承光等玄宗心腹统率。这种情况下,唐玄宗在哥舒翰杀了杜乾运后,勒令他出战,虽然有豪赌一把的成分,但距离故意让他送死实在相差十万八千里。

另一个问题,从这一年五月开始,潼关守军此时的粮食供应已经开始减少。此时在潼关的诗人高适后来在《陈潼关败亡形势疏》曾提到:

“蕃军及秦陇武士,盛夏五六月,于赤日之中,食仓米饭,且犹不足,欲其勇战,安可得乎?”

《新唐书·哥舒翰传》也记载:

“军行未尝恤士饥寒……而士米籺不餍。”

潼关背靠永丰仓,但现在军粮的供应却明显下降,是因为维持大唐朝廷和西北边军的漕运线被切断很久了。哥舒翰带唐军出关东进,距离封常清丢失洛阳、高仙芝不战放弃陕郡数百里险要退守潼关,已经过去了五个半月的时间,漕运到现在也已经断绝半年了。此时安禄山的伪燕政权占据了富庶的中原地区,河南地区的燕军现在后勤压力反而远小于困守潼关的长安朝廷。毕竟,长安朝廷的存粮不仅要维持潼关守军,还得维持河西陇右对吐蕃前线的驻军,以及宫廷内外大量脱产人口。

唐廷从江南到关中的漕运线现在改走江汉平原到汉中后走陆路,但这条路线的后段需要翻越秦岭等艰难的山路,运绢帛、铜钱等物资尚可,运输粮食得不偿失。在出潼关前一个月,唐军在其它战场与燕军相继打了嘉山决战和滍水之战两次大仗。嘉山决战中郭子仪重创史思明部,在河北获得上风。但在另一场滍水之战中,燕军大败唐军并进围南阳城,出现在了江汉平原北部。唐廷与江南的备用交通线也面临被切断风险,这是促使唐军出关决战的直接原因。六月初四,在唐玄宗的一再催促下,唐军主帅哥舒翰终于率领主力部队离开潼关,开始向洛阳方向进军。

哥舒翰所部唐军有多少人?各种版本的史书上,从15万到21万多,数据莫衷一是。有资料表明,唐军有来自河西、陇右的边镇精锐。杂牌军总数口径不一,但这些军队的重要性本来就很低:长安城内各部中央军,原来由高仙芝统帅,后来被李承光接管,数字不小但战斗力很差。除此之外,还有杨国忠临时征募的1.3万名新兵,以及封常清的少量残部,战斗力就更差了。

哥舒翰即将面对的是跟随安禄山南下的15万叛军,前不久有2.5万人去河北增援史思明,刚获大胜的南阳方向也有2万人在围城。此外河北大部此时已经反正,吴王李祗等部义军开始在黄河沿线活跃,安禄山必须在陈留、荥阳等早期占领区和河北南部忠于自己的邺郡、汲郡等地留下足够的驻军。扣掉这些分兵和驻军后,安禄山在潼关和洛阳之间大概只有6万到7万军队。唐军出潼关后一路东进,在陕郡遇到了其中的一部分:燕将崔乾佑部。在史书的各种口径里,崔乾佑所部不过2万多人,最多不会超过3万人。也就是说,唐军总兵力占优。

从流传后世的诗作来看,唐军主帅哥舒翰堪称当时唐帝国的全民偶像。如果不是后来的惨淡结局,哥舒翰留在史书上的形象必然极度耀眼。我们看看下面这首诗:

天为国家孕英才,森森矛戟拥灵台。浩荡深谋喷江海,纵横逸气走风雷。丈夫立身有如此,一呼三军皆披靡。卫青谩作大将军,白起真成一竖子!

匈奴克星卫青在哥舒翰面前都不配称“大将军”,而战国后期杀人如麻的名将白起,在哥舒翰面前只配被称作“竖子”。

再看一首诗:

今代麒麟阁,何人第一功。君王自神武,驾驭必英雄。开府当朝杰,论兵迈古风。先锋百胜在,略地两隅空。

哥舒翰“论兵迈古风”,是麒麟阁上的霍光都比不上的英雄豪杰。

这些诗是谁写的呢?第一首诗的作者名字叫李白,第二首诗的作者名字叫杜甫。

但此时的唐军处境并不妙。

首先,唐军内部矛盾重重。哥舒翰本人已经中风瘫痪,无法直接指挥,日常军务都委托给了田良丘处理。田良丘又作田梁丘,也就是杜甫《赠田九判官》一诗中的田九判官。然而担当重要角色的田良丘,史书中只有“哥舒翰讨禄山,以田良丘为御史中丞,充行军司马”等寥寥几句,除了可以从高适的事迹中得知天宝末年田良丘在哥舒翰幕府中服务外,包括杜甫诗作在内的资料中都没有关于他履历的有效信息。在军队里,李承光和王思礼这两名主要将领并不团结。这两名将领之间的矛盾,本质上是路线之争。王思礼代表西北边军激进派,借着“清君侧”旗号和支持太子监国的名义,试图摆脱唐玄宗的钳制。李承光则代表着保皇派,通过支持皇帝、维持现有秩序来确保自身利益。田良丘这么一个文官出身的代理长官,缺乏协调能力,军令自然难以统一。而且唐军退守潼关快半年了,从上到下普遍怠于军务。高适对军队中一些现象有着很形象的描述:监军宦官在军队里拉关系认干儿子,歌伎在军队里巡回弹奏演出,士兵们整天赌博喝酒。这种状态下,军队的战斗力打折扣也是难以避免的。

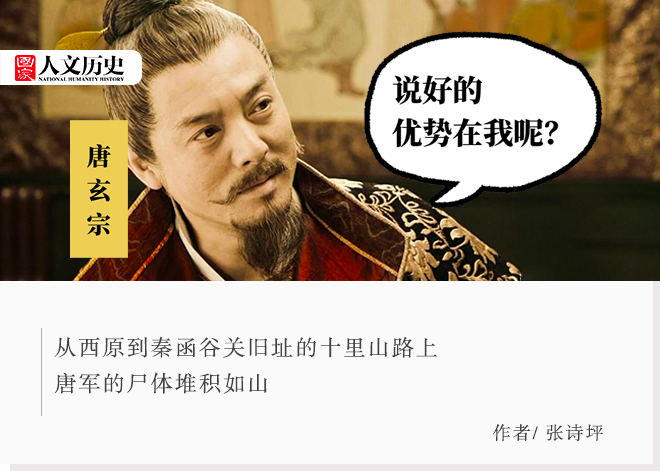

其次便是行军道路沿途复杂的地形,严重抵消了唐军的兵力优势。如果双方能在一个开阔的战场摆开阵势决战,唐军充分把兵力优势发挥出来,也可能击败叛军。但唐军接下来要面对的战场却反而放大了自身缺点,让不利因素倍增。从潼关到陕郡再到洛阳这段路艰险无比,唐军从潼关东出后一路前进,到达的第一个障碍,便是陕郡西边的灵宝西原地区。在这次决战爆发前,灵宝并不是一个很知名的地方,然而这个地区在战国后期的另一个称呼却无人不知:这里就是大名鼎鼎的秦函谷关。规模庞大的唐军阵列在这种险峻狭窄的地形内无法施展,也就无法有效利用己方的人数优势。这种狭窄的地形还会放大唐军内部失合、各军协同不力的缺陷。

战国后期的函谷关对位处关中的秦国之所以无比险要,主要是因为它位于一种叫作“原”的地形上。“原”这个字很容易被误会成平原,这种地貌更原始的称谓“塬”也许更贴切一些。在我国西北黄土高原地区,远古时代河流冲击形成的阶地被风积黄土覆盖,又经过地质垂直断裂运动与河流切割之后,形成了阶梯状或台状黄土高原,这就是“塬”。这种地形的一大特征是四周陡峭,顶上平坦。陕郡所在这一段黄河沿岸地区,两岸到处都是高山深谷,尤其是灵宝附近的稠桑原,虽然不高,但是西北边紧紧贴着黄河,南边是险峻的秦岭余脉,整条道路都难以通行。稠桑原中间有条很深的峡谷,窄到大概只够两个人并排过去,这条狭缝就是秦函谷关。距安史之乱一千年前的战国后期,关东诸侯的合纵联军曾多次在这里一筹莫展。然而世易时移,再险峻的雄关在漫长的时间作用下也终将湮没。黄河中的巨量泥沙在这里不断地冲击沉淀,稠桑原边上的悬崖峭壁和黄河之间逐渐多出了一大片泥沙冲积出来的土地,函谷关渐渐失去了关中东大门的本来意义,其地址历经多次迁徙,最终潼关取而代之成为新的关中门户。

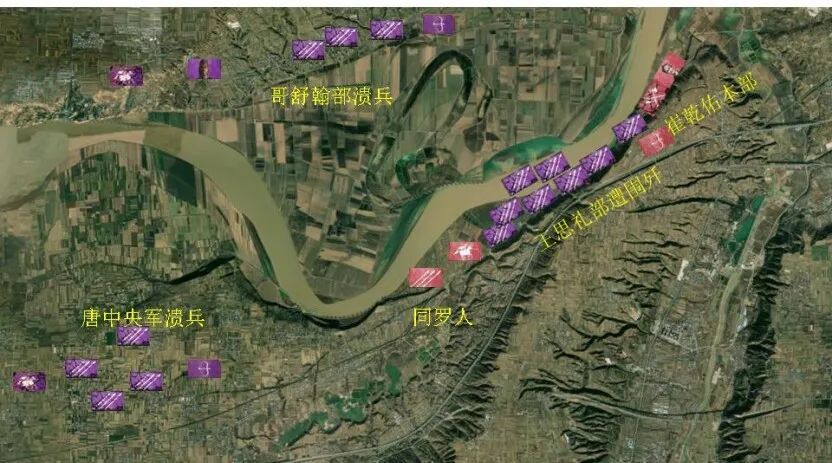

六月初七,唐军主力在离开潼关三天后,进军到灵宝西原的秦函谷关旧址附近。崔乾佑所部燕军在这附近占据了险要之地,准备依托有利地形与唐军展开决战。

战场地形与双方的战斗序列、部署,战役的初始阶段

我们先来看地图。图中上方流过的就是水流湍急的黄河,A点山间狭窄道路中有条很深的峡谷,便是秦函谷关所在的位置。B点是位于黄河南岸、近千年来黄河泥沙所堆出来的新道路,新路虽然还是颇为狭窄,比函谷关中间的那条小缝隙却要宽太多了,足以让大部队通过,函谷关正因为如此才多次迁址,地位最终被潼关取代。所以,B点这段黄河南岸的谷地对于唐军东进来说可谓至关重要。只要通过了这里,唐军就进入了大片平原地带,随后经平坦的道路从渑池方向通往此次征途的最终目的地洛阳。在这条大路西边的C点,有一片宽广的平地,被称为西原。唐军进军到西原地区时,发现B点附近秦函谷关旧址区域有着大批燕军,因此在西原驻扎过夜,并开始商讨下一步方略。

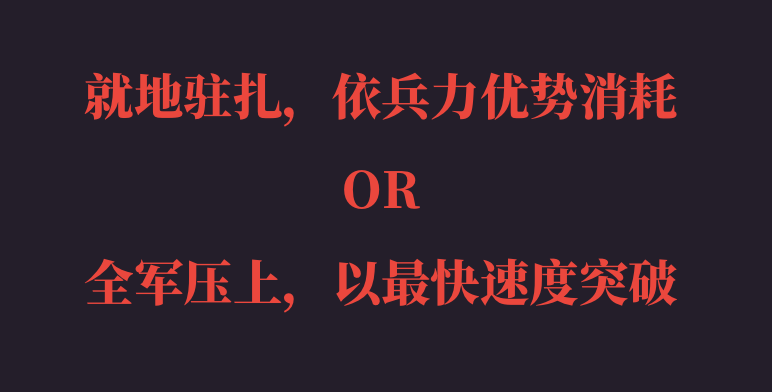

唐军行进的这条道路宽不过百来米,对几万人的部队而言还是过窄了。秦函谷关附近这一区域在古时之所以被称为稠桑原,顾名思义,指的是原顶长满了桑树。这样的大片密林,非常不利于进攻的部队行进,却极利于防守的部队隐藏其中。后世评论家时常认为唐军在此战中一时疏忽或中了轻敌之计,才忽略了燕军的埋伏,这显然是对战场情况和局势不够了解。唐军哥舒翰、王思礼等统帅都是身经百战之人,必然明白燕军选择这里作为战场就是要充分利用地形抵消人数上的劣势,两边道路的山上肯定密布敌军,视野死角的范围内也必然隐藏着燕军预备队。唐军此时有两个选择:一是在西原就地驻扎,利用兵力优势和燕军打消耗,逐个清理附近山头,等把附近道路上的燕军清理大半,再通过函谷关旧址这段地。另一个选择则是利用人数上的绝对优势,全军压上,争取一鼓作气用最快的速度突破燕军的堵截。只要正面的燕军被突破,唐军就能占据上风,随后可以慢慢清理燕军在两侧山头的兵力。

表面上看,唐军在西原驻扎后和燕军打消耗战要稳妥许多,能充分利用人数优势和燕军拼人命,而且有足够的回旋余地。但这个战术有一个很大的问题。西原的地形虽然开阔,但茂林密布,现在十几万唐军如果驻扎在西原地区,其中充斥着中央军残部和新招募民兵等纪律性很差的杂牌,一旦遇到敌人夜晚偷袭,很容易引发营啸。也许正是在第一晚驻军西原时,唐军高层看到了军中士气的不稳定,于是决定在第二天早上抓紧时间全力进军,争取尽快突破秦函谷关故地这一段狭窄地形,冲向洛阳。

唐军既然决定全力前冲,接下来就是具体排兵布阵了。这种在狭窄地区的冲突,更多时候就是拼人命的消耗,而且攻方的损失通常更大。一般来说,这时候应该派战斗力较低的杂牌军在前面冲锋,或者更直接地说,让他们当炮灰消耗敌军,主力精锐则在后面压阵和督战,等敌军被消耗到一定程度后再出战收拾战场。但是唐军内部的构成,却让哥舒翰极为尴尬。真正有战斗力的是西北边军,他们常年活跃在和吐蕃作战的最前线,战斗力毋庸置疑,总数大约8万人。剩下的各路杂牌,虽然战斗力低下,大部分却顶着中央军、禁卫部队的名义。这些军队常年不经战事。王思礼和李承光分别代表军中的两大势力,在潼关驻防时就争执不休。倘若哥舒翰胆敢让中央军去前面当炮灰的话,李承光说不定会联合军中的边令诚等监军太监当场翻脸。

于是,在灵宝西原驻防一晚之后,六月初八拂晓,唐军被迫以其中的精锐西北边军为先锋,大量战斗力低下、纪律混乱的中央军则乱哄哄地在后面压阵,一头扎进了秦函谷关旧址一带险要的山谷之中,向驻扎在稠桑原的燕军崔乾佑部发动进攻,试图快速通过秦函谷关故地这一段狭窄的区域,向洛阳方向挺进。决定唐、燕两个政权国运的灵宝之战就此打响。

哥舒翰把整支部队分成了三个部分:以王思礼为主将,带领5万左右河西、陇右两镇精锐军队,正面冲入函谷关旧址这一带的山谷,试图尽快冲破正面的燕军。哥舒翰本人带领3万精锐,驻扎在黄河北岸的高地上,居高临下负责指挥全局。一位叫庞忠的将领则带领中央军作为后军,掩护王思礼部的后方。值得注意的是,这位庞忠作为7万以上唐军的统帅,在史书上竟然找不到其他事迹记载,而之前和王思礼争斗不休的李承光此时却消失不见了。李承光很可能和王思礼一起去了前军,而把自己手下的中央军临时委任给了副手,也就是名不见经传的庞忠,这无疑会进一步削弱后军的战力。这样的排兵布阵过多考虑了政治因素,在军事部署上明显存在着不小的问题。

从高处俯瞰灵宝战场,在进入函谷关旧址附近这段谷地后,谷地两边分别是湍急的黄河和无法通行的山地。唐军进入谷地时地势较宽阔,越往燕军据守的战场东北部,地势就越来越狭窄,这也会是燕军抵抗最激烈、唐军最难突破的地段。一旦这里的燕军被击溃,唐军就能从此处通过,两边道路上狙击唐军的小股燕军很快会被分割歼灭,燕军在战略上就彻底失败了。面对绝对优势的唐军,燕军主帅崔乾佑决定依靠地形和野战部队的机动来实施动态布防。由于燕军人数的劣势,崔乾佑很难单纯死守谷地东北部最狭窄的那一段。唐军一旦突破谷地,就会变成单纯的消耗战,这对燕军极为不利。因此,燕军选择向西南方前进一段距离,从谷地外围开始布防,层层迟滞唐军主力推进的速度。燕军不但可以在正面抵御唐军的推进,还能在南侧山地上布置远程火力,对谷底的唐军进行有效削弱。在局部战场上,燕军对唐军能有充分的地形和火力优势。

燕军此战的序列和部署如下:以5000名精锐的陌刀兵部署在整个谷地最狭窄的地带,作为兜底的防守力量。如果这里被突破,那么唐军基本就赢了。数千名战斗力略差的步兵则在谷地外围且战且退,负责迟滞唐军的进展速度,扰乱其阵形并消耗其锐气。数千名轻装步兵和射手,以及各种杂牌部队,部署在南边的山地上,用弓箭、木石等远程火力投射来骚扰和削弱唐军。这三部分军队负责防守,而崔乾佑预留的胜负手,则是大约五六千战斗力极强的同罗人。这支部队是步骑混合的精锐,其中大约有一两千骑兵,作为崔乾佑的预备队埋伏在南边的密林之中,等待关键时机出击。燕军总兵力在2万多人,不超过3万。

六月初八早上,燕军少量先锋兵力在谷地入口附近与唐军王思礼部展开接战,唐军沿着较为平缓的坡度展开仰攻。这次接触战被记载成唐军中了诱敌之计,然而哥舒翰、王思礼等人从一开始就知道这是关键性的一战,并摆开了阵势决战,他们也知道崔乾佑本部和燕军陕郡地区的主力部队都在这里坚守。从对岸高处俯瞰战场的哥舒翰更是清楚,谷地最狭窄的区域才是真正决战之地,自然也不存在这种所谓燕军“诱敌”、唐军轻敌的事实。我国古代写史文人对军事细节往往缺乏了解,才会在整理史料中得出如此结论。真实的战场情况大约是,最初道路还算宽阔,唐军以河西、陇右的精锐骑兵作为前锋发起冲击,试图一口气冲乱燕军摆在前方的步兵。崔乾佑前部按照惯例安排了战力较弱用来消耗的部队,所以唐军初期对燕军颇有优势,燕军且战且退,道路也变得越来越狭窄。唐军前进到稠桑原底下时,开始遇到燕军的主力部队,燕军利用前文所说“塬”的有利地形居高临下地用木石、弓箭等远程投射火力打击唐军。唐军的骑兵无法再继续冲锋,于是轮到唐军步兵出场,他们开始顶着地形的劣势仰攻附近山头的燕军散兵,将其逐个清理与驱逐。唐军花费了相当多的时间,终于到达了谷地后方的狭窄区域。在这里等着他们的,是燕军以逸待劳已久的精锐陌刀兵。

“中伏”神话背后的灵宝决战:硬碰硬的战术对决

对于“陌刀”这种武器,我们可以简单理解为长柄大刀,能有效斩杀速度慢下来的带甲骑兵。史书上颇为夸张地描述优秀的陌刀手对战骑兵时,可以达到“人马俱裂”的效果。陌刀兵和骑兵一样,通常由军队中善战精锐组成。由于燕军散兵的迟滞,唐军的骑兵此时早已经阵型散乱,在严阵以待的陌刀兵面前根本无法发起冲锋。唐军只能改变战术,用重装步兵向燕军的陌刀兵发起猛烈进攻,燕军陌刀兵同样拼死抵抗。战斗极其激烈,双方拥挤在狭窄的地形内混战,长枪等长柄突刺兵器在密集的人群中难以施展。人数明显劣势的燕军一度处于险境。唐军拼杀了一上午,始终没有冲破以陌刀兵为主力的万余燕军组成的最后一道防线,苦战之后陷入疲乏不堪的状态。王思礼等前线指挥官决定使出杀手锏:毡车。毡车是河西、陇右等西北边军所发明的武器,在战车表面披上一层风干的羊皮,一般的冷兵器很难穿透这种毡车,因此很适合在狭窄地带用来进行正面冲击。

唐军出动几十辆毡车,展开了新一轮攻势。陌刀兵的武器虽然凶悍,却也很难阻挡毡车的冲击,即使他们能与毡车在山谷中僵持拉锯,唐军的射手可以大量杀伤燕军,从而进入燕军最恐惧的消耗战环节。但燕军许多将领都有西北边军的服役经验,他们对自己昔日同袍们惯用的武器和战术可谓了如指掌,并早就做了充分准备。毡车对冷兵器防御力惊人,正面冲击力强大,却有一个致命的弱点:怕火,且极易被点燃。崔乾佑甚至充分掌握了周边的气候:六月的秦函谷关旧址一带以东南季风为主。看到唐军毡车出动,燕军立即推出预先准备好的草车迅速点燃,轻松烧毁了唐军的大批毡车。

燕军还准备了能产生大量烟雾的燃料,在东风的吹动下,大火升腾起阵阵烟雾。战场陷入了一片浓烟之中,浓烟彻底遮挡了唐军的视线,也阻拦了唐军的前进。唐军在混乱中甚至一度自相残杀,等缓过来之后只得命弓箭手不断放箭,以此作为仅存的攻击手段。更重要的是,由于风向的缘故,处于逆风位置的唐军无法及时靠近燕军草车来灭火,烟雾迟迟无法散去,唐军最为宝贵的时间就在浓烟中的相持里流逝。大约过了半天的时间,草车上燃料基本被烧尽,战场上的浓烟才逐渐散去。此时已接近黄昏时分,正面的唐军精锐早已疲惫不堪,在狭窄的道路上挤做一团。面对即将来临的黑夜,王思礼等前线指挥官决定孤注一掷,让剩余所有有进攻能力的河西陇右精兵都添油式地冲入山谷,发起徒劳的冲锋。然而唐军已完全失去了阵型,人数虽多却根本施展不开,燕军在谷地东北狭窄处的最后防线面对这种散乱的冲击岿然不动。

眼见夜色即将来临,崔乾佑终于下了关键性的命令。在南边密林里埋伏待命了整整一天的同罗人预备队,在傍晚时分从密林里冲出。战场上的同罗人不过6000人,骑兵数量更不会超过2000人,此处的地形也并不利于骑兵的施展。如果此时唐军在西原地区有几千上万河西、陇右的精锐,那么燕军这支最后预备队的冲击未必能有多强的效果。即使唐军迎战不利,至少也可以做到败而不乱,把大部分军队保存下来。但是现在黄河南岸所有精锐唐军几乎全部冲进了山谷中,西原地区只剩下中央军。虽然名义上有着7万到10万多人,但是这些鱼腩部队此刻面对数量不到自己十分之一、骑兵数量不超过2000名的同罗人,竟然四散奔逃!

同罗人到底是久经战阵的精锐,他们丢下这乱哄哄逃散的杂牌大军,立刻回头攻击谷地中的唐军精锐边军主力。唐军主力在前后两支燕军的夹击下,这支苦战了一天的精锐部队终于彻底失去了斗志,全线崩溃。绝望中,大批唐军纷纷跳入黄河,希望能游到对面,以求得一线生机。可这段湍急的黄河曾经困扰了隋唐漕运150年,哪里是人力可以泅渡的?试图跳河求生的军士们只能葬身河底。

不知道此时在北岸的哥舒翰是何样心情。事已至此,哥舒翰唯有尽力补救。唐军的后勤补给主要依靠黄河进行水路运输,此时唐军在黄河中有大批运粮船,于是哥舒翰立刻派百余艘舰船去南岸拯救溃兵。由于士兵们争先恐后,在救援过程中先后沉了几十艘船,大批精锐都葬身鱼腹。不过至少有一部分军队被救了回来,此战中幸存的王思礼、李承光等人大约也是在此时乘船获救。至于没能赶上救援的南岸唐军,被燕军追杀。河边没赶上救援船的唐军或者跳河,或者把长矛和盾牌捆扎在一起当作小筏渡河,最终大多被淹死,惨叫声、喧嚣声响彻黄河两岸。也有一部分士兵丢盔卸甲流落山区或者成功向燕军投降,勉强留下性命。北岸的唐军目睹了这场大屠杀之后,最终也士气崩溃,陷入一片混乱,士兵们纷纷趁着夜色逃亡。

夜幕终于降临,从西原到秦函谷关旧址的十里山路上,唐军的尸体堆积如山,灵宝战役以唐军的彻底失败告终。此役,唐军的失败更多在于政治上,可谓冰冻三尺非一日之寒。唐玄宗和朝廷中枢的实权人物们,最终为互相倾轧的政治斗争付出了巨大的代价。燕军主帅崔乾佑则在此战中一战成名,他精准地选择了适合抵消唐军人数优势的主战场,为陌刀兵、散兵、远程火力轻步兵和同罗人这四支军队量身定制了合理战术,实现了多兵种的充分应用和精妙配合。此外,崔乾佑可谓完美做到了料敌机先,做了细致而全面的战前准备。火攻破毡车和随后浓烟干扰的战术,就算临场知道如何应对,战场上也缺乏必需素材,所以崔乾佑对唐军的一举一动显然早有预判,并提前准备了物资。通过这一切因素的叠加,崔乾佑取得了一场足以扭转战局的大胜。

熟悉历史的读者都大致知道后来的事情。唐玄宗仓皇出逃,杨贵妃魂断马巍驿,安禄山叛军攻占长安并在此肆虐。

参考文献:

1、刘昫, 等. 旧唐书 [M]. 陈焕良, 文华, 点校. 北京: 中华书局, 2000

2、 欧阳修, 宋祁. 新唐书 [M]. 北京: 中华书局, 1975

3、 司马光. 资治通鉴 [M]. 胡三省, 音注. 北京: 中华书局, 1956

4、 董诰大咖配资, 等. 全唐文 [G]. 北京: 中华书局, 1983

长胜配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。